D'aucuns diront, il ouvre (encore) un nouveau fil et un nouveau montage.

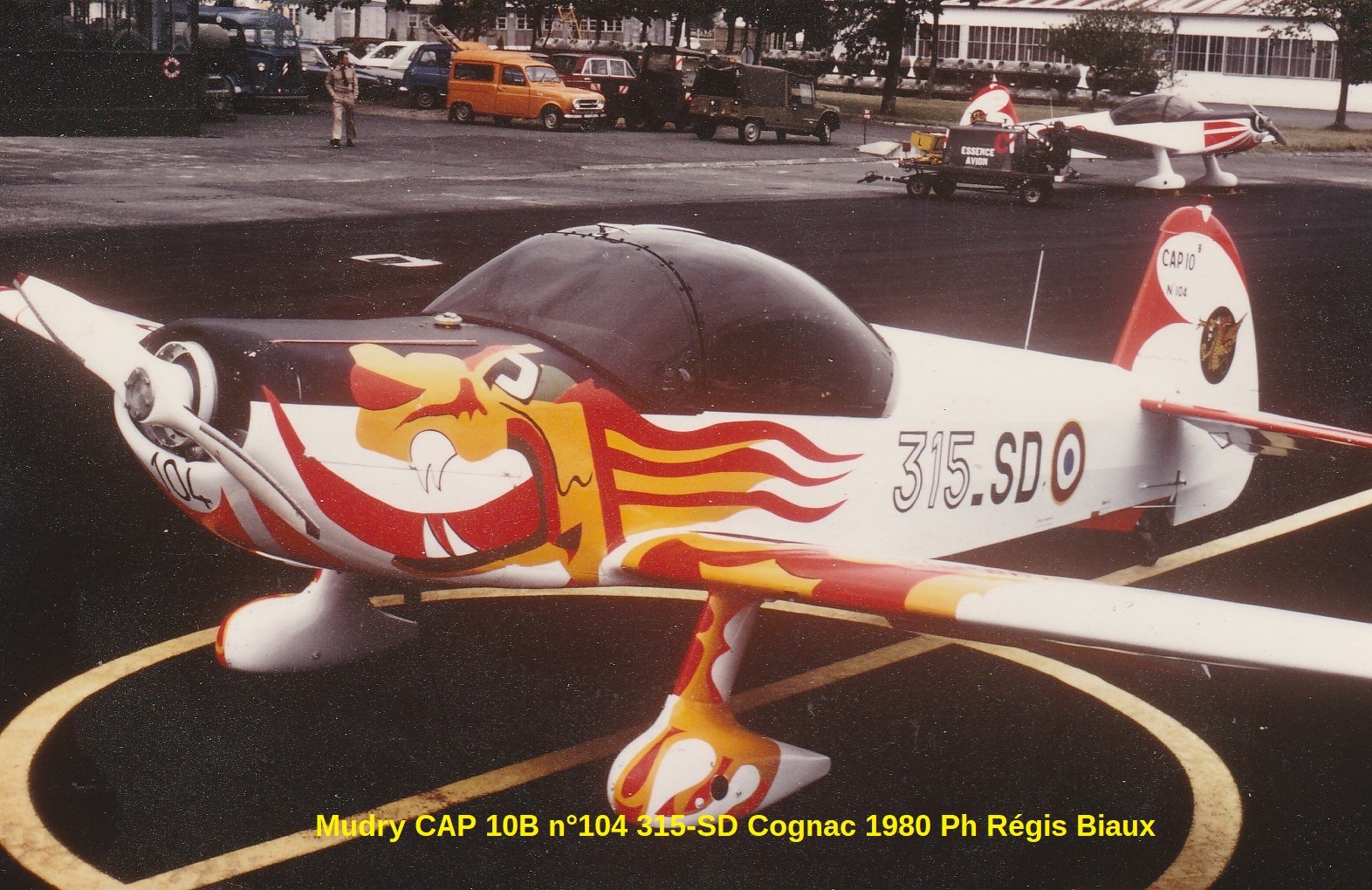

Certes, c'est un peu vrai, mais les autres avancent toujours en parallèle. Et puis, pour un prochain numéro du Trait d'Union, je travaille sur l'histoire de ce CAP 10B n°1 qui après avoir évolué longtemps au sein de l'Armée de l'Air est revenu en Normandie à Bernay dans l'Eure, où bon nombre de CAP ont vu le jour. Tout en ayant gardé sa "livrée" militaire, il vole à présent sous immatriculation civile.

La doc sortie, c'était l'occasion et il était très facile de mettre un CAP 10B en chantier et pour finir, je me suis fixé une butée au 15 juin pour finir ce petit "moustique" surnom du CAP 10B, sachant qu'il est déjà un peu en chantier depuis quelques jours, on va rattraper le temps sur les mises en ligne de ce montage.

Très ambitieux direz-vous, mais pas impossible...

Avant toute chose, un peu d'histoire pour présenter la machine.

Le CAP 10B, un avion école conçu pour ce rôle.

Historique:

En 1969, l'Armée de l'Air qui souhaite renouveler sa flotte d'avions d'apprentissage et de voltige, a le projet de commander l'avion CP 100, testé dès 1968, à la Coopérative des Ateliers Aéronautiques de la Région Parisienne (CAARP), dont le siège social est situé à Beynes (Yvelines).

Le nouvel appareil biplace devra permettre la présélection en vol des futurs pilotes. Moyennant plusieurs modifications à apporter au prototype testé par le Centre d'Essais en Vol (CEV), trois appareils sont donc commandés en 1969, un prototype et deux appareils de présérie. Le 29 janvier 1969, des modifications sont demandées au cours d'une réunion tenue à Beynes par le Service technique de l'aéronautique (STAé).

Il est déjà question de commander vingt-six appareils à produire en série dans le cadre d'un marché de gré à gré. Par rapport à la version de présérie, le CAP 10B est sensiblement modifié sur les points suivants : siège réglable et abaissé, verrière plus large et plus haute, montage de freins en place droite ; montage d'un horizon électrique Bendix J8, d'un convertisseur AVI-Radio, d'un récepteur VOR-V-200, d'un traducteur NARCO-VOR ; installation de feux de position ; nouvelle position de prise du casque, altimètre gradué en pieds, dispositif de sécurité du robinet d'essence, voyant de fin de vidange des réservoirs. Les liasses de dessins sont remises en novembre 1969. Il s'agit de facto de faire évoluer la production vers le "CAP 10 modifié" qui prendra le nom de "CAP 10B".

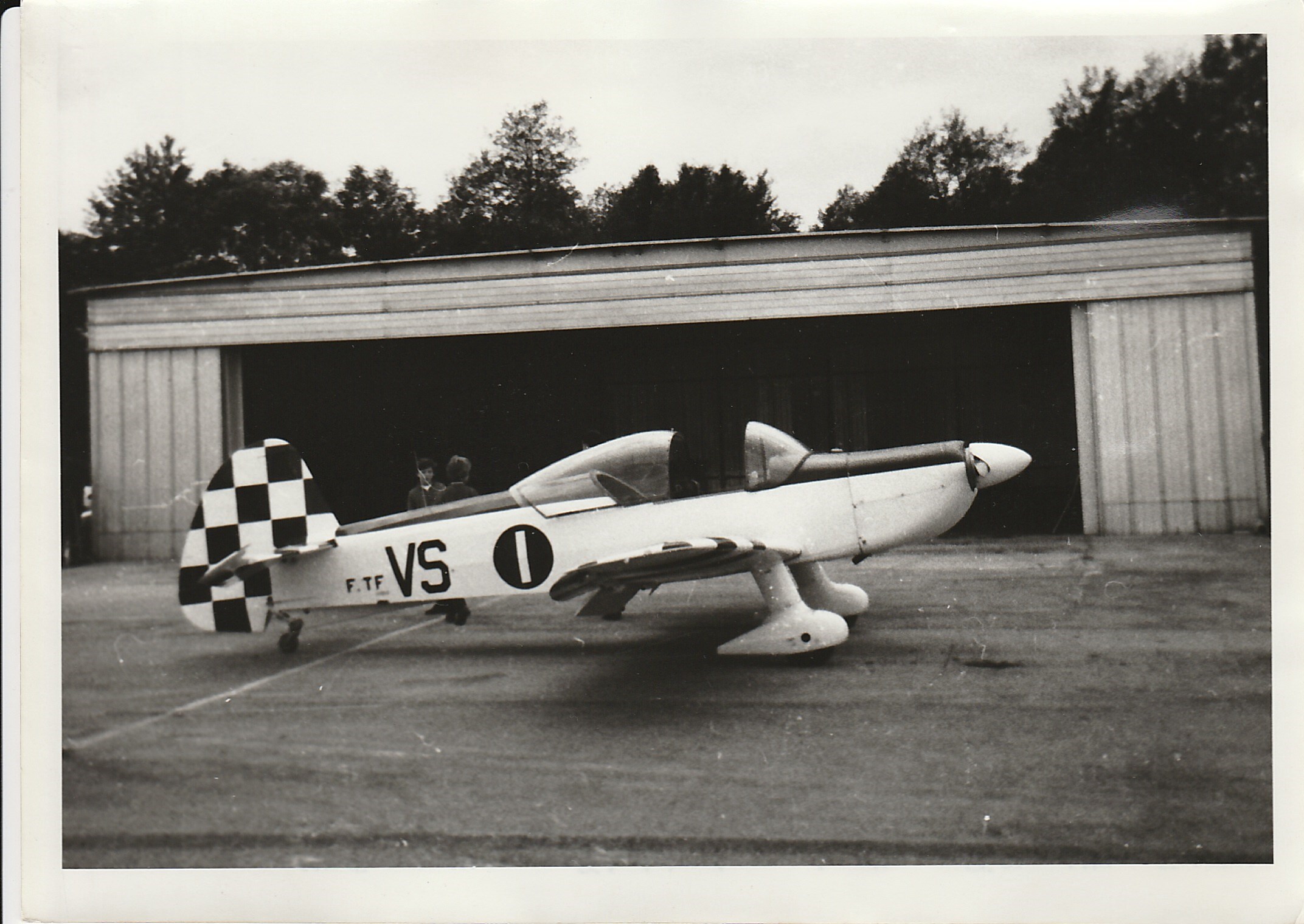

Sans même attendre la certification de l'appareil par le CEV, l'armée de l'Air passe donc commande le 13 août 1969 de deux appareils, n° 1 et 2, bénéficiant des améliorations demandées. Il s'agit des deux premiers véritables CAP 10B produits par la société. Ils sont destinés à venir combler la demande urgence d'appareils modernes émise par L'Equipe de Voltige Aérienne de l'Armée de l'Air (EVAA) pour la formation et l'entrainement de ses pilotes. Basée à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), l'EVAA perçoit donc quatre avions en 1971, parmi les premiers CAP 10B : les exemplaires de présérie CAP 10B numéros 02, 03, et les CAP 10B numéros 1 et 2. Parallèlement la société Mudry développe le CAP 20, uniquement destiné à la compétition (six rejoindront L'EVAA et seront engagés dès 1970 aux championnats du Monde). Tout comme les dix autres exemplaires suivants, le CAP 10B n° 1 est entièrement conçu dans les ateliers exigus de Beynes, avant que la Société Mudry ne déménage à Bernay, récupérant les locaux de la SAN ( qui fabrique des avions Jodel dont les D140 Mousquetaire et Abeille). L'avion, produit dans les délais au cours du second semestre 1971, arbore à sa sortie d'atelier la décoration à damiers noire et blanche de l'EVAA, qui restera en vigueur de 1971 à 1978.

A partir du n°1 toute la production des CAP 10B est destinée à l'Armée de l'Air, les 1 et 2 pour Salon (EVAA en plus des 02 et 03) et du n°3 au n°28 pour l'EFIPN d'Aulnat.

Les MUDRY CAP 10B à cocardes

Petit historique des CAP 10B militaires et de l'EFIPN 02/307, puis 02/313 "Gévaudan" unité d'affectation de "mon" CAP 10B n°27 307-SY, un vrai avion d'école conçu spécifiquement pour ce rôle.

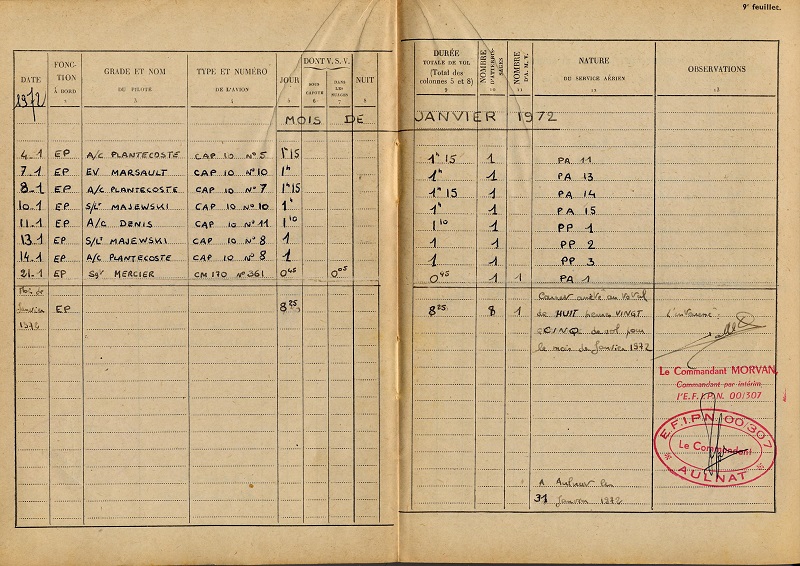

L'Ecole de Formation du Personnel Navigant a été créée le 1er septembre 1969 comme EFIPN 01/313 et basée à Aulnat. N'ayant pas d'avions, paradoxe pour une école préparant des futurs pilotes..., cette école ne dispensait que des cours théoriques ou profit des élèves pilotes Sous-Officiers destinés aux G.E 313 et 315. La mission première de cette escadrille-école devait être de donner à tous les élèves-pilotes de l'Armée de l'Air, mais aussi de I'Aéronautique Navale, un minimum d'expérience aéronautique, tout en procédant à une sélection en vol sur un avion dont la mise en oeuvre serait moins onéreuse que celle du Fouga CM 170 Magister. L'acquisition du CAARP/MUDRY CAP 10B à modifié l'organisation de l'école car, en plus des cours théoriques, ont pu être dispensés des cours pratiques en vol. En 1970, le Groupement Ecole 313 basé à Aulnat, auquel était rattaché l'EFlPN, comportait deux Escadrons d'lnstructions en Vol (E.l.V ) L'arrivée du CAP 10B grossissait le Groupement Ecole (qui disposait déjà de 56 CM.170R), de façon démesurée, aussi fut-il été envisagé de dissocier I'EFIPN du GE.313 En date du 1er juillet 1970 a été créée l'Ecole de Formation lnitiale du Personnel Navigant 00/307 (note No1753 EMAA/'1/ORG du 19 juin 1970). Les premiers moniteurs affectés dons le courant du deuxième trimestre et jusqu'à la fin de l'année 1970 sont opérationnels rapidement sur la machine, Tandis que l'escadrille prépare rapidement tous les documents qui seront nécessaires au démarrage des vols d'instruction et de sélection [manuel de travail aérien, cours succinct de circulation aérienne, de sécurité des vols, de principe de pilotage...) Le 2 août 4971, le premier élève effectue la première mission de sélection qui, parallèlement, est le premier vol d'un élève de l'EFIPN sur CAP 10B. Au mois de septembre 1973, I'EFIPN s'agrandit et devient Escadron, Devenue autonome, l'école toujours stationnée à Aulnat à reçu la série d'indicatifs F-SESA à F-SESZ pour ses avions.

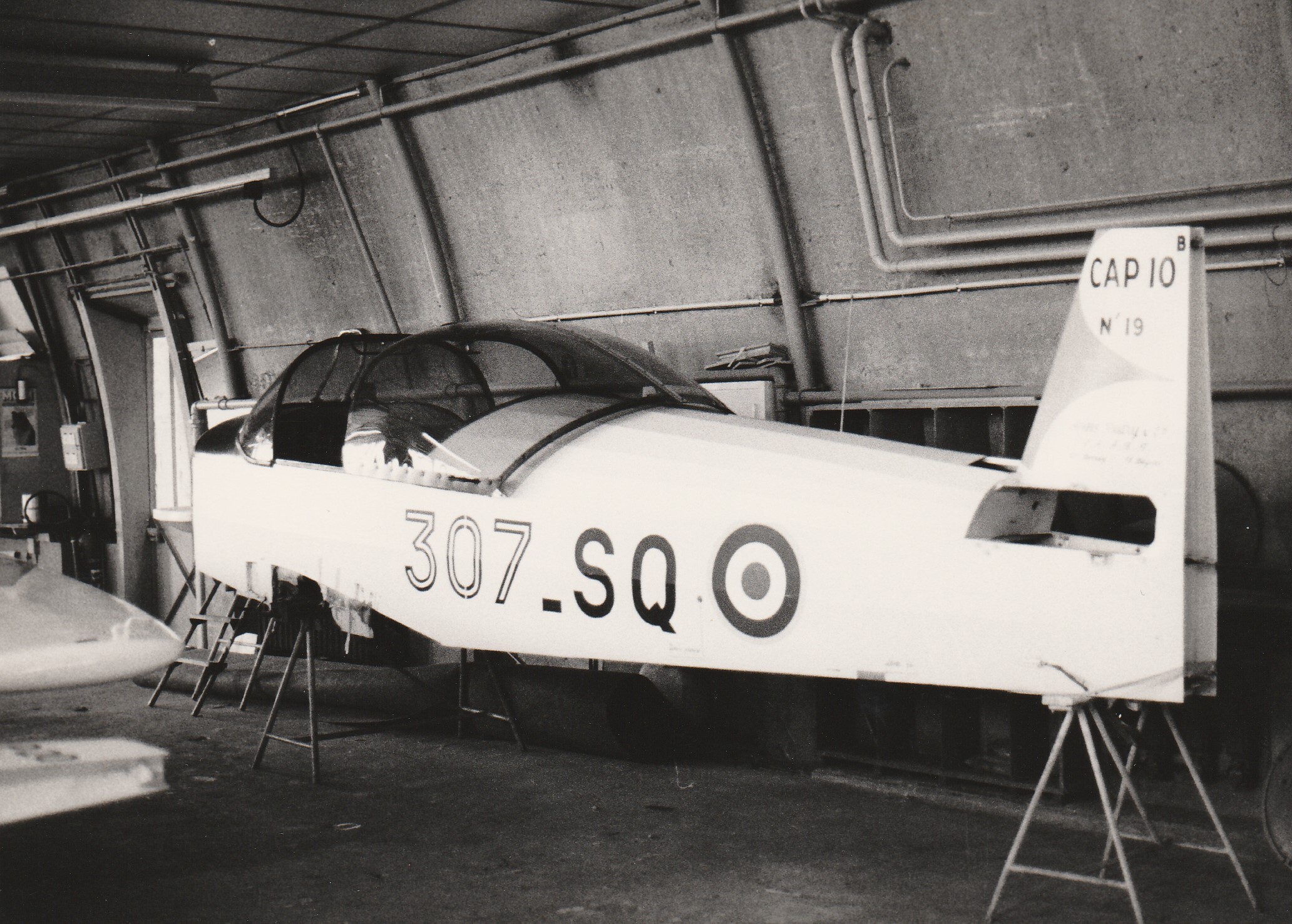

Cette école a existé jusqu'au 1er juillet 1977. En 1977, du fait de la diminution des élèves-pilotes, il a été considéré que le CEAA pouvait diminuer conséquemment le nombre d'escadrons de CM 170R (5 au G E 315 de Cognac et 2 au G E 313 d'Aulnat) et plutôt que de toucher au G E 315. Le CEAA a préféré retirer un escadron au G E 313 qui, par perte de son E.l.V ne conservait plus que l'Escadron de Formation des Moniteurs (E.F.M ) équipé de CM 170R dont la dotation diminuait d'autant. Dès lors, cette unité devenant un peu "petite" [un G.E correspond a une Escadre et doit comporter ou moins deux escadrons ), il a été décidé d'y rattacher I'EFIPN qui est donc devenue Escadron de Formation lnitiale du Personnel Navigant 02/313 deuxième unité volante du Groupement d'lnstruction 313 (G I 313). C'est là toute l'explication du changement des codes des avions qui de 307 sont devenus 313 tout en conservant la même série d'indicatifs F-SESA à F SESZ Au 1er décembre 1980, il ne subsistait que quatre CAP 10B portant encore sur les flancs de fuselage le numéro "307"(n°11 307-Sl, n°19 3O7-SQ, n°22 307-SI, n°27 307-SY), la modification de peinture ne s'effectuant qu'au retour d'une grande visite.

Missions de l'EFlPN 02/313 "Gévaudan"

Les missions confiées à l'Escadron Gévaudan sont essentiellement liées à une activité aérienne, les missions pouvant être classées en trois grandes catégories :

- La sélection des élèves pilotes de l'Armée de l'Air et de quelques forces aériennes étrangères constitue l'activité principale de l'Escadron. Les élèves de l'Armée de l'Air sont les plus nombreux et environ 150 de ceux-ci sont admis chaque année à l'EFlPN répartis en quatre ou cinq promotions, Une sélection est effectuée également chaque année dans le courant du deuxième trimestre pour les élèves ayant réussi le concours d'entrée à l'Ecole Militaire de l'Air dons la spécialité "élèves-pilotes"

- L'entraînement et le contrôle des pilotes de réserve de l'Armée de l'Air affectés dans les Sections Aériennes du Territoire (S A T ) - L'étude et la réalisation de programmes expérimentaux sur demande du CEAA. La sélection en vol est effectuée très peu de temps après l'entrée des élèves à l'EFlPN. Elle a pour but immédiat de détecter les incapacités certaines ou potentielles d'un élève à devenir pilote militaire. La sélection est basée sur deux catégories de critères

- les critères spécifiques ou pilotage des avions.

- les critères de comportement de l'individu en vol.

La sélection en vol effectuée en huit semaines et au cours de celle-ci les élèves réalisent 17 missions La progression leur permet d'étudier les exercices de base du pilotage Quelques exercices de voltige sont placés dons la progression afin de déceler certaines faiblesses de l'endurance ou du sens de l'orientation de l'élève. Toutes les missions partent de la base d'Aulnat afin de rejoindre les deux terrains annexes et la zone de travail, Cette dernière se situe ou sud du terrain d'lssoire. C'est sur les terrains d'lssoire et de Brioude que les élèves effectuent les approches, les atterrissages, les décollages. A chaque vol plusieurs des critères (technique de pilotage, division de l'attention, aisance, maîtrise de soi, assimilation, sens de l'orientation, acuité visuelle. Ils sont notés et appréciés par le moniteur afin de pouvoir évoluer les capacités psychiques, physiques et techniques de l'élève à devenir pilote de chasse. A la fin de la progression, une synthèse des résultats est effectuée par le commandement de "l'escadron Gévaudan", et la décision est prise pour la poursuite ou l'arrêt de l'instruction de l'élève dons les écoles de pilotage. Dons le cos d'une réponse positive, l'élève rejoindra alors la base 709 de Cognac pour la poursuite de son instruction où il retrouvera à nouveau le CAP 10B. Cette sélection initiale permet de minimiser échecs et problèmes lors de la progression des élèves-pilotes retenus.

Pour éviter d'alourdir cette présentation, j'arrêterai ici le sujet "école" et poursuite de la formation de pilote dispensée auprès du 5ème Escadron du GE 315 de Cognac, lui aussi doté de CAP 10B et ce du fait que mon modèle sera porteur de la décoration des CAP 10 du GE 307 "Gévaudan" d'Aulnat.

La fin des CAP10B de l'Armée de l'Air

Fin 1979, et suite à la réorganisation de la sélection et de la formation des pilotes de l'Armée de l'Air, une nouvelle commande de 32 appareils est signée afin de pouvoir doter un escadron du GE 315 de Cognac et équipé aussi la SIVEA 04/312 (Section d'Initiation au Vol de l'Ecole de l'Air) basée à Salon de Provence.

Entre 1980 et 1995, les trois bases d'Aulnat, Cognac et Salon se partageront l'ensemble de la flotte des 62 CAP 10B militaires volant au sein de l'EVAA, la SIVEA, du "Gévaudan" et du "5ème escadron"

Brutalement, le 27 décembre 1994, l'Armée de l'Air décide d'arrêter la sélection sur CAP 10B. Pour l'année 1995, cela représente une perte d'une dizaine de millions de francs pour Avions Mudry et Cie, soit la moitié du chiffre d'affaire de l'entreprise et un licenciement de 50% du personnel pour pouvoir continuer à être viable. Cet arrêt brutal provoquera le début du déclin de l'entreprise...

C'est à partir de mai 1995 que les CAP 10B ne volent plus de façon opérationnelle et ceux qui se trouvaient encore à Salon de Provence à cette époque sont progressivement convoyés vers la base de Châteaudun pour y être stockés.

Le remplaçant direct du CAP 10B sera le Socata TB 30 Epsilon à Cognac et plus tard les Grob 120 et Cirrus SR 20

Les seuls CAP 10B militaires volant encore sous nos cieux sous cocardes militaires sont les 7 appareils qui volent à Lanvéoc-Poulmic et qui au sein de la 50S, porte d'entrée de tous les pilotes de la Marine.

Mudry CAP 10B n°27 307-SY

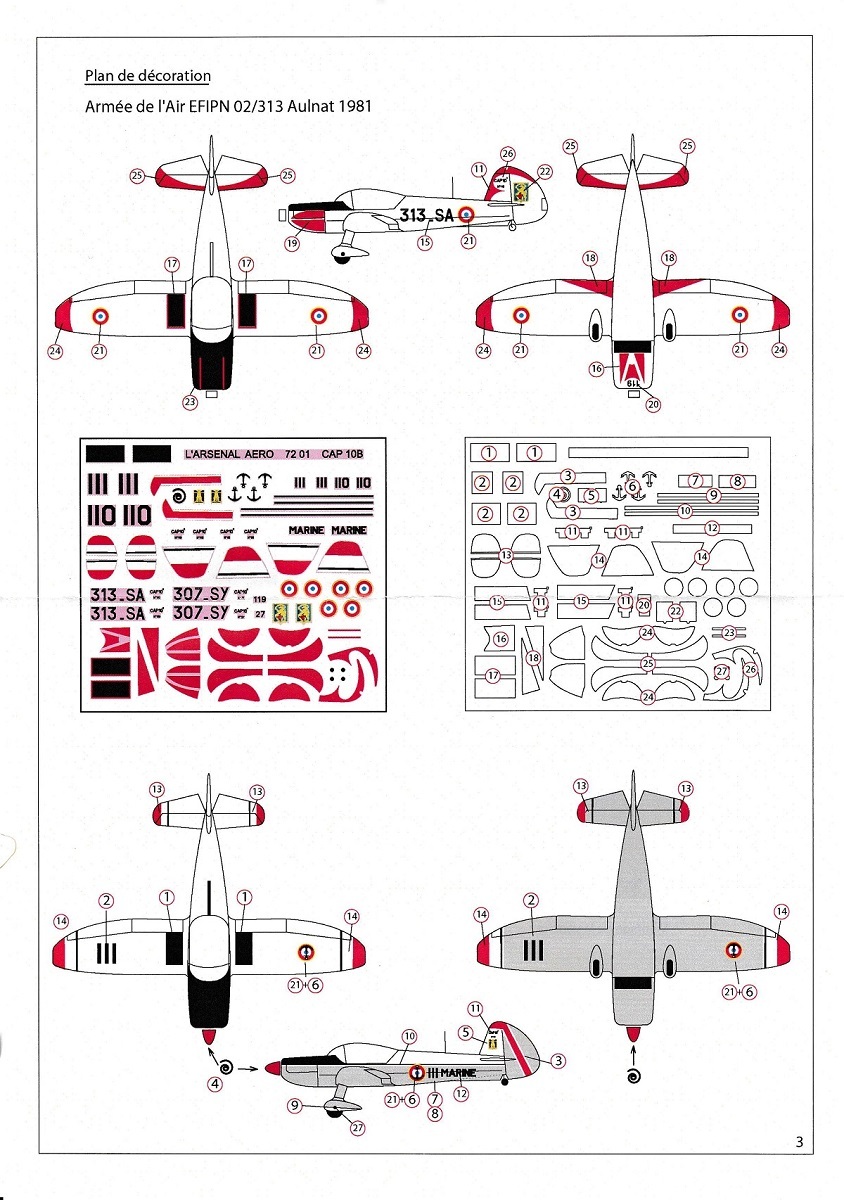

Pour ce montage, mon choix de décoration s'est porté pour un appareil livré voilà presque 50 ans (1972), appareil qui sera mis en service rapidement au sein de l'EFIPN 307 basé à Aulnat et il s'agit du CAP 10B n°27 code 307-SY avant de passer en 313-SY mais toujours volant au "Gévaudan" à Aulnat.

Ce choix est dicté pour quelques raisons toutes personnelles :

- tout d'abord honorer la toute première unité utilisant le CAP 10B pour la sélection des pilotes de l'Armée de l'air

- son n° 27 est le numéro du département de l'Eure où se trouvaient les installations Mudry à Bernay.

- car je possède les deux flancs entoilés du fuselage de cet appareil, retirés de l'avion lors de sa visite pour Entretien Majeur à Bernay en mai 1981.

- et puis aussi pour finir, un petit clin d'oeil et en hommage à mon ami Lionel (Lionel Vaillant qui nous a quitté voilà un peu plus d'un an). En effet, c'est lui qui a fourni un très bon support photos pour la réalisation des décorations "Marine" de la boite du kit L'Arsenal".

Après un stockage longue durée, une quarantaine de CAP 10B ex Armée de l'Air furent mis en vente par les Domaines en 1996 et le CAP 10B n°27 troquera sa livrée militaire pour une décoration civile et sera immatriculé F-GKAJ.

Il vole toujours aujourd'hui sous cette immatriculation et son port d'attache se trouve à Toussus le Noble.

Description de l'avion

Le CAP 10B est un biplace côte à côte d'école et de voltige capable d'exécuter toutes les figures d'une compétition internationale. L'aspect général n'est pas sans rappeler indiscutablement la silhouette bien connue des Émeraude de Claude Piel, mais la ressemblance s'arrête là, car des différences structurales essentielles distinguent ces deux avions.

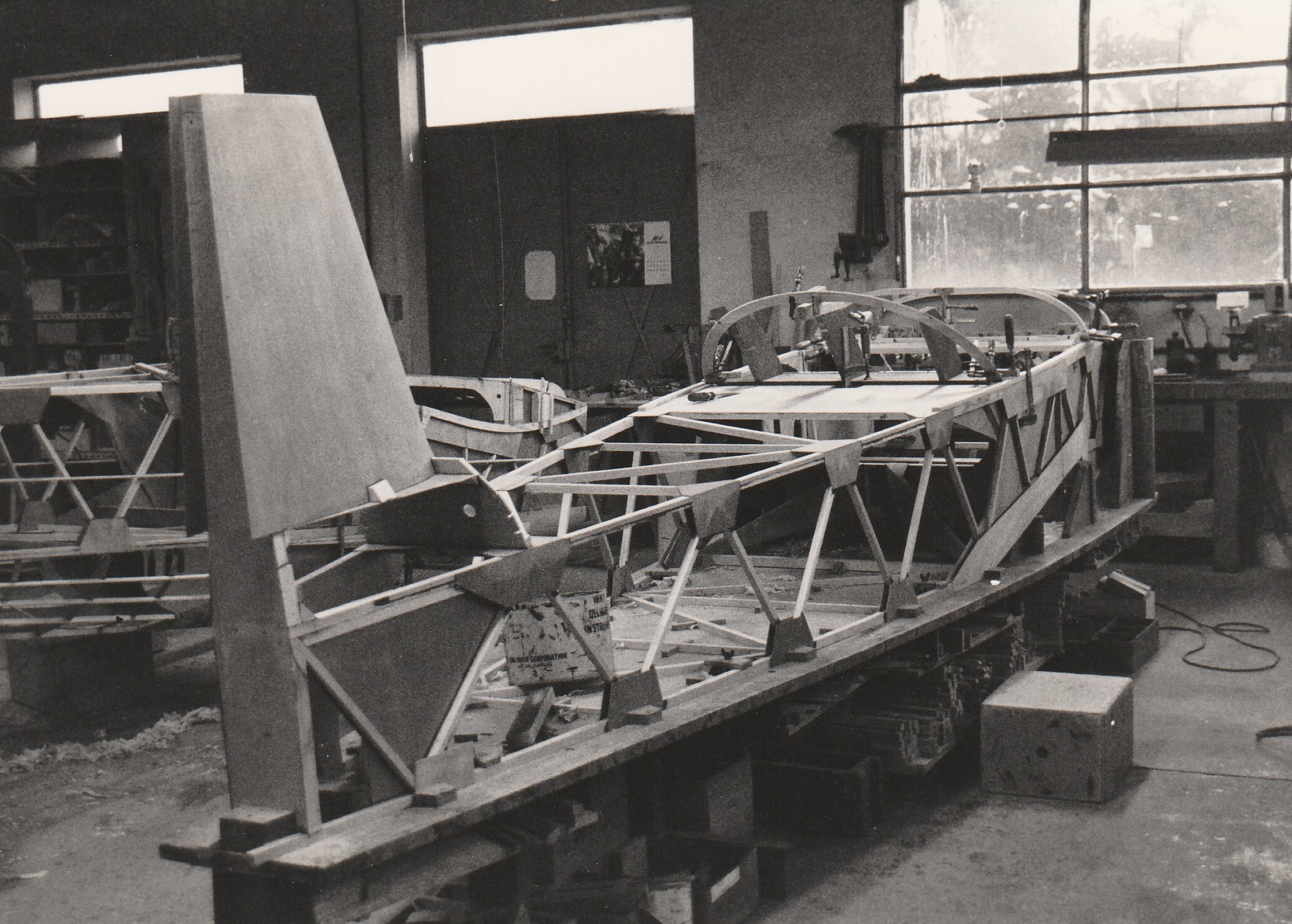

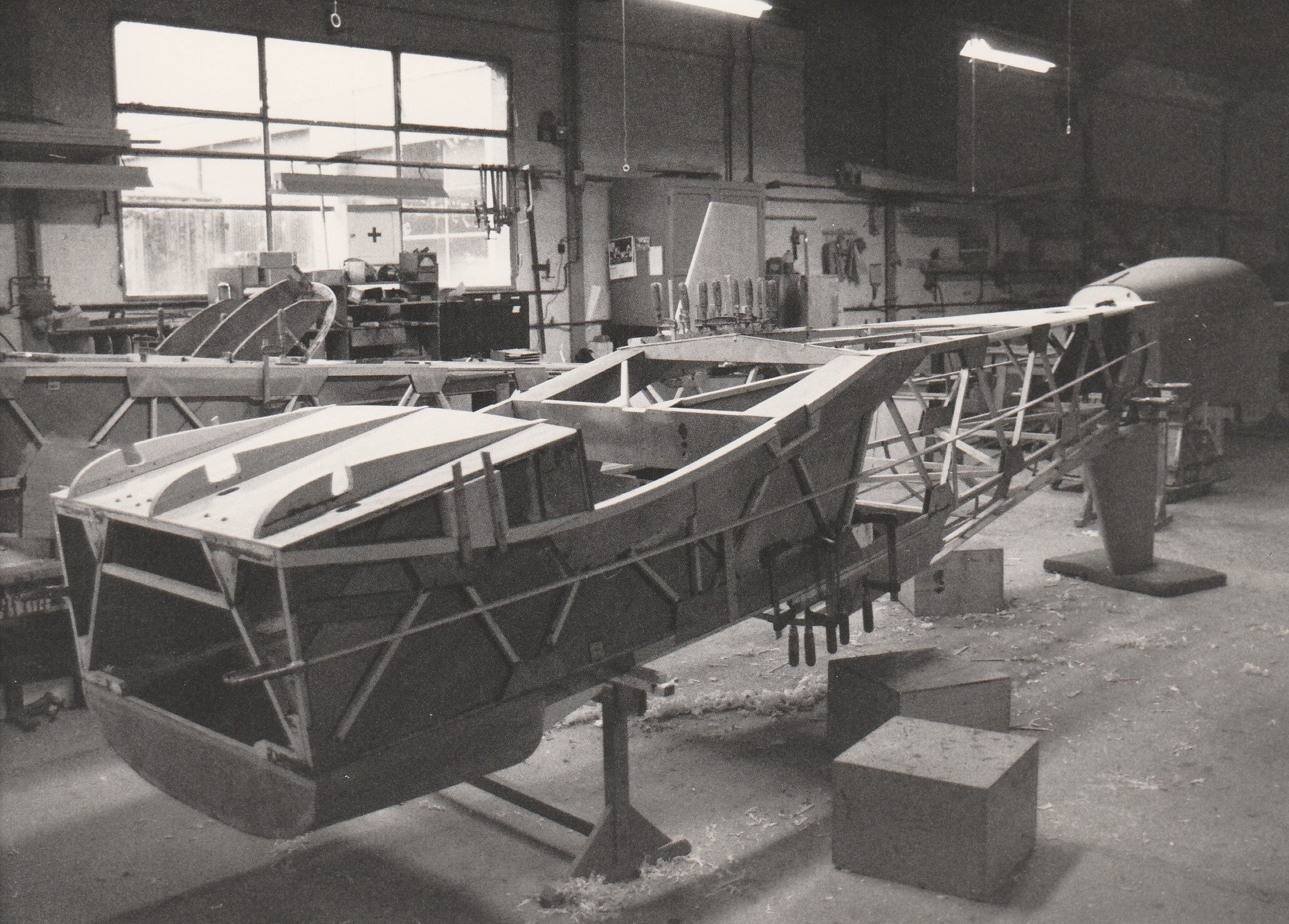

Fuselage

Le fuselage du CAP 10B est de construction classique en treillis de spruce. Il est important de noter que jusqu'au numéro de série 151, le dos du fuselage sera réalisé en bois.

A partir du numéro 152, premier CAP 10B destiné au marché des Forces Aériennes Mexicaines, tous les CAP 10B recevront le dos plastique expérimenté sur l'appareil du CAAB de Bernay (CAP 10B n°61 F-BXHE). La partie avant, y compris l'habitacle est revêtu de contreplaqué okoumé, le reste de la structure étant réalisé en treillis de spruce, doublé par un revêtement intérieur, en contreplaqué okoumé. L'ensemble du fuselage est ensuite recouvert de toile polyester. Le plan fixe vertical fait quant à lui partie intégrante du fuselage.

L'accès cabine se fait en faisant coulisser la verrière vers l'arrière. Celle-ci moulée en plexiglass teinté (autrefois blanc), est largable en vol par une seule manœuvre en agissant sur une poignée d'éjection.

Voilure

Le CAP 10B est un monoplan à aile basse cantilever de profil NACA 23012. D'une seule pièce, elle est du type monolongeron à deux caissons de torsion situés de part et d'autre du longeron principal. Ce dernier est composé de deux semelles en spruce lamellé et contrecollé réunies entre elles par deux âmes en contreplaqué de bouleau. Les nervures sont en structure treillis de spruce et enfilées sur le longeron principal. L'ensemble de l'aile est recouvert d'un revêtement en contreplaqué okoumé de 2 mm, puis marouflé en toile polyester. Le fil de ce revêtement est parallèle à l'envergure à l'exception de la partie centrale où il est à 45 degrés. La voilure présente un dièdre de 5 degrés 38.

Empennages

Horizontal :

Non monobloc mais de conception classique, il est composé d'un plan fixe et d'une gouverne munie de tabs. Le plan fixe est de type monolongeron à un caisson de torsion et se trouve fixé au fuselage par quatre points. Le longeron - en spruce - est également de type classique à deux semelles réunies par deux âmes en contreplaqué bouleau. Le revêtement est en contreplaqué Okoumé. La gouverne, d'une seule pièce articulée en trois points, est également monolongeron et est entièrement revêtue de contreplaqué puis marouflée.

Vertical :

Le plan fixe vertical, appartenant par construction au fuselage, est de type monolongeron à un caisson de torsion. La gouverne, classique, est également monolongeron. Entoilée, elle est compensée aérodynamiquement par un bec débordant.

Commandes de vol

La commande de profondeur est de type mixte à savoir bielle et câble. Une bielle centrale située dans la partie avant du fuselage attaque, par l'intermédiaire d'un renvoi placé sur la face arrière du cadre 2, deux câbles reliés directement à la gouverne. La commande de gauchissement, de type rigide entre les ailerons, comporte cinq bielles dans la voilure. Les manches, positionnés dans l'habitacle en avant du longeron actionnent deux renvois et les bielles par l'intermédiaire des deux câbles qui traversent le longeron. La commande de direction est composée de deux palonniers qui actionnent la gouverne de direction par l'intermédiaire de deux câbles souples. Quant à la gouverne de profondeur, elle est munie de tabs irréversibles commandés manuellement depuis le poste de pilotage.

Train d'atterrissage

Le train d'atterrissage est un train classique oléopneumatique à amortisseur ERAM fabriqué par les établissements S.A.B (Société Aéronautique Bourguignonne) de Beaune. La partie coulissante chromée dur reçoit une roue en alliage léger équipée de pneumatique de 380 x 150. Le dispositif de freinage est constitué d'un frein à mâchoires de 130 mm de diamètre à commande hydraulique. La jambe fixe et la partie coulissante constituant l'atterrisseur sont liées entre elles par l'intermédiaire d'un compas en aluminium (AU4G) matricé. D'une voie de 2,06 m pour un empattement de 4,25 m, les roues principales sont protégées par des carénages en matière plastique. La roulette de queue est équipée d'un pneumatique plein de 200 x 6 montée sur un ressort à lame. La fourche supportant l'ensemble est articulée en son sommet et commandée par le braquage de la gouverne de direction. L'ensemble est débrayé automatiquement pour les manœuvres au sol.

Moteur

Le CAP 10B est équipé d'un moteur à piston quatre cylindres à injection LYCOMING 10-360-B2F de 180 cv restituant par l'intermédiaire d'une hélice bipale HOFFMANN en bois à pas fixe d'un diamètre de 1,80 m, une puissance réelle de 162 cv environ. Ce moteur est fixé sur un bâti en tubes d'acier soudés puis protégé par un capot moteur en plastique stratifié. L'ensemble des capotages est d'un démontage facile pour permettre les vérifications et contrôles usuels. Les réservoirs d'essence - au nombre de deux- sont situés dans le fuselage en avant et en arrière de l'habitacle et ont une capacité de 75 litres chacun. Le réservoir avant placé derrière la cloison pare-feu est équipé d'un dispositif à clapet permettant l'alimentation du moteur pendant les passages sur le dos. Le réservoir arrière destiné à augmenter l'autonomie pour les déplacements ou voyages, est situé derrière l'équipage, sous la soute à bagages. Egalement situé à l'avant de l'appareil, le réservoir d'huile de 7,6 litres de capacité permet d'assurer le graissage du moteur en continu dans toutes les phases du vol et même en vol inversé et ce grâce à l'installation du système CHRISTEN. Les premiers appareils ne disposaient pas de cet équipement et de ce système de graissage en continu, ce qui n'autorisait les évolutions en vol dos que pendant 30 secondes seulement. Dans cette version, l'appareil était équipé d'une lampe d'alarme d'huile s'allumant au bout des trente secondes sur le dos. Malgré cela, il était possible d'effectuer un virage dos de 360 degrés.

Circuit électrique et équipement

L'appareil est équipé d'un démarreur et d'une génératrice alimentées par une batterie cadmium - nickel de 12 volts. La planche de bord regroupe les instruments de vol classiques : - à gauche face à la place pilote : l'anémomètre, l'altimètre, le badin une bille-aiguille surmontée d'une bille dos, un accéléromètre comportant deux traits rouges, un à +6 et un à -3 (limites en "g" d'utilisation de la machine) et un voyant de facteur de charge. - à droite, les jaugeurs des deux réservoirs d'essence, les voyants d'alerte correspondants, un ampèremètre, un indicateur de température culasse. En saillie la VHF et l'adaptateur VOR, du fait de limitation par le réservoir avant en possibilité d'encastrement dans le tableau de bord. - au milieu, le compas, les voyants de température et de pression. La partie inférieure du tableau de bord comporte les prises de jack, contacts, tirette de verrouillage, frein de parking, interrupteurs divers, pompe de secours. Quant aux manettes des gaz, elles sont au nombre de deux, une à gauche et une autre au milieu. Toujours au milieu, les contacts, la commande d'ouverture et de sélection des réservoirs d'essence.

Habitacle

La cabine comporte deux sièges en stratifié installés côte à côte dont chacun permet un réglage longitudinal de la position du pilote. Le siège proprement dit est de sellerie classique quant au dossier, celui-ci est creusé pour faire place au parachute dorsal imposé en voltige.

Entre les deux sièges, le levier de commande des volets et de tabs permet une prise en main aisée. L'intérieur de l'habitacle (parois latérales) est garni de skaï rouge ou havane. Un tapis de sol protège le fond de l'habitacle. L'accès à bord se fait par une bande antidérapante sur l'extrados de voilure de part et d'autre du fuselage, une poignée fixée sur le montant inférieur de verrière coulissante permet de s'agripper solidement sur l'aile et d'ouvrir la verrière avant de s'installer à bord.

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

Caractéristiques générales :

Envergure : 8,06 m

Longueur : 7,16 m

Hauteur : 2,55 m

Surface totale : 10,85 m2

Masse à vide : 540 kg

Masse totale catégorie "A" : 760 kg

Masse totale catégorie "U" : 830 kg

Performances :

Vitesse de croisière à 75% : 250 km/h

Vitesse maximale : 270 km/h

Vitesse limite en piqué : 340 km/h

Vitesse ascensionnelle : 6 m/s

Vitesse de décrochage avec volets : 80 km/h

Vitesse de décrochage sans volets : 95 km/h

Plafond pratique : 5000 m Autonomie : 1000 à 1200 km

Facteur de charge limite en catégorie "A" : +6g à -4,5g

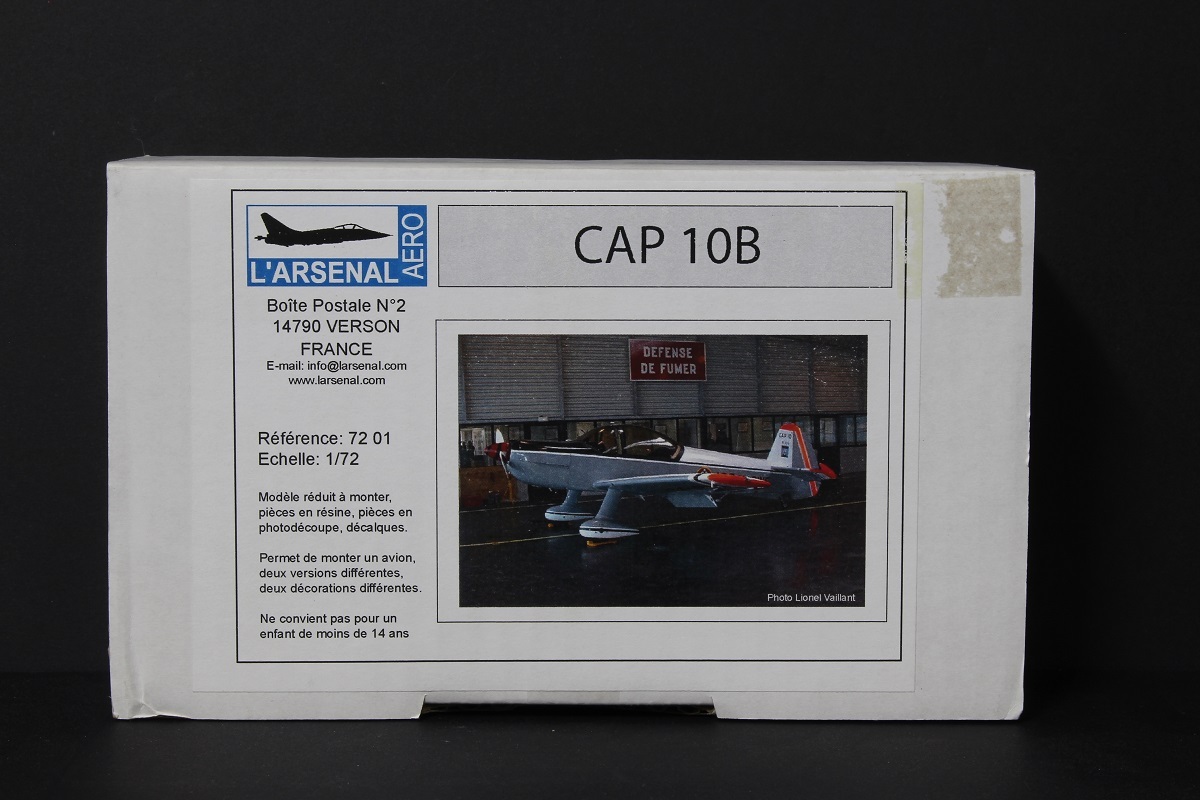

La maquette: L'Arsenal 1/72

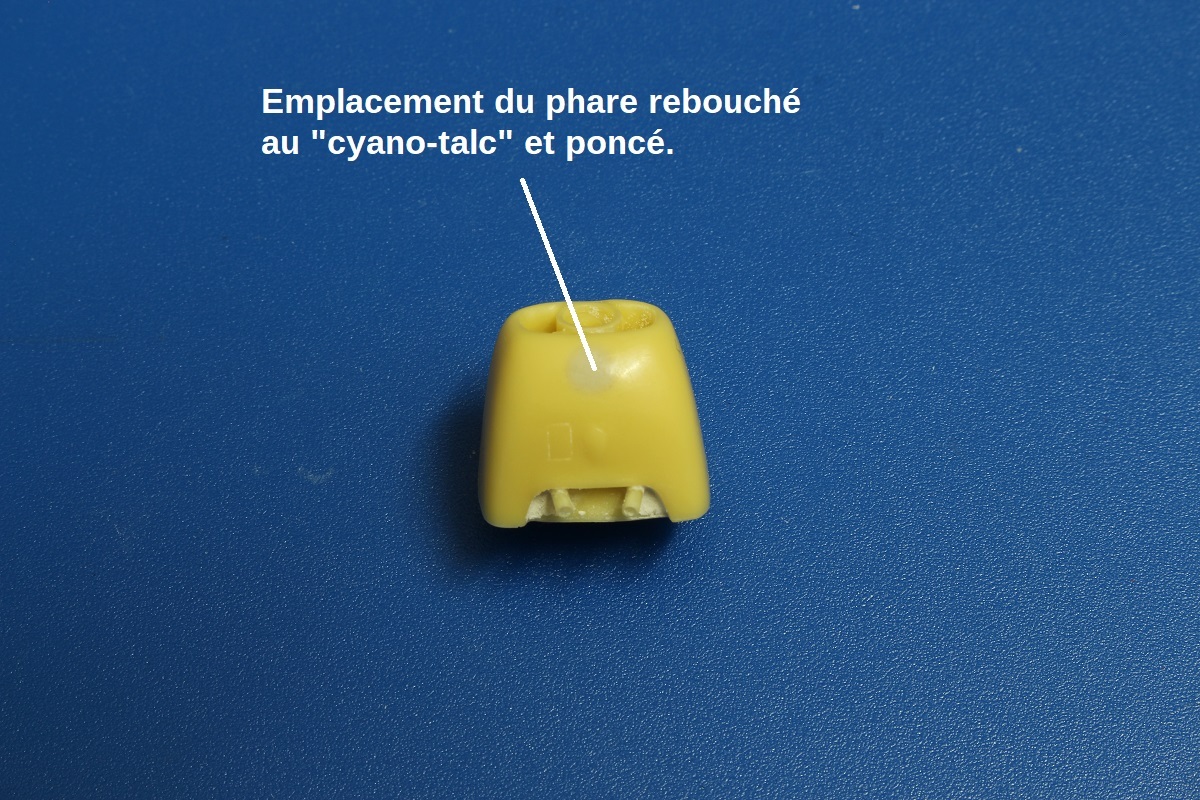

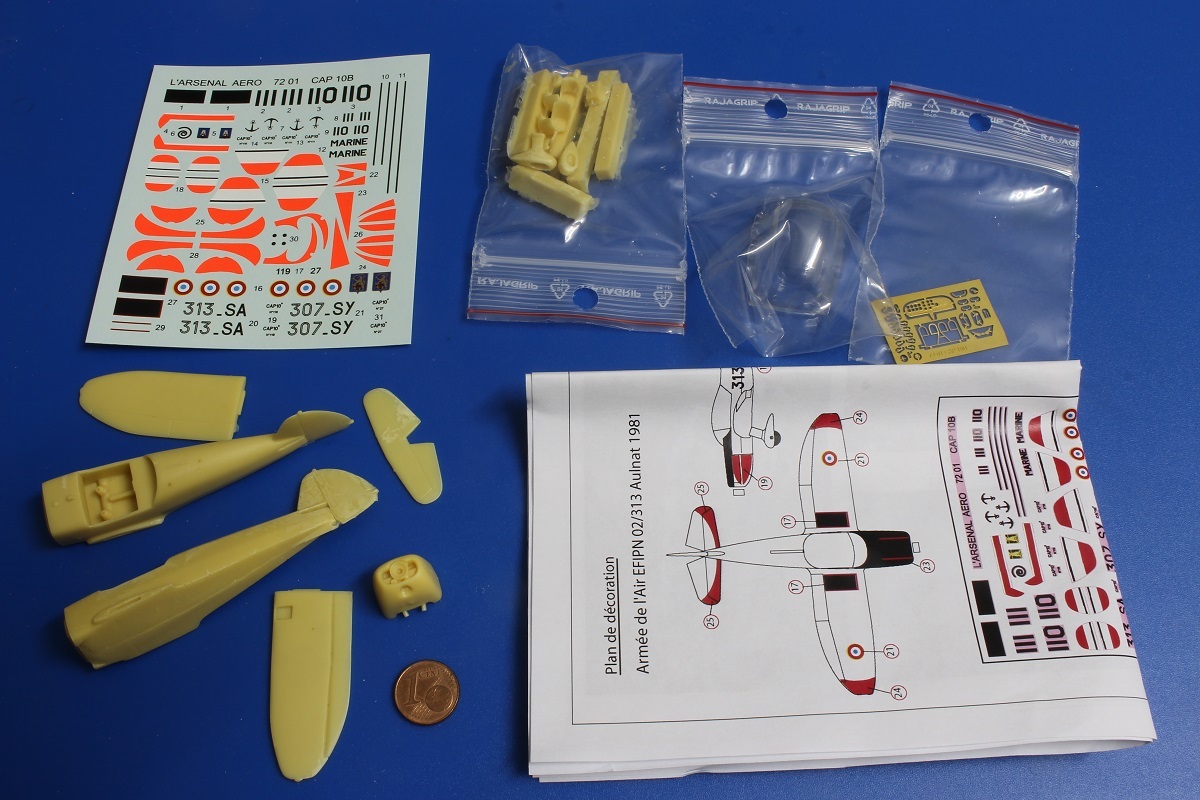

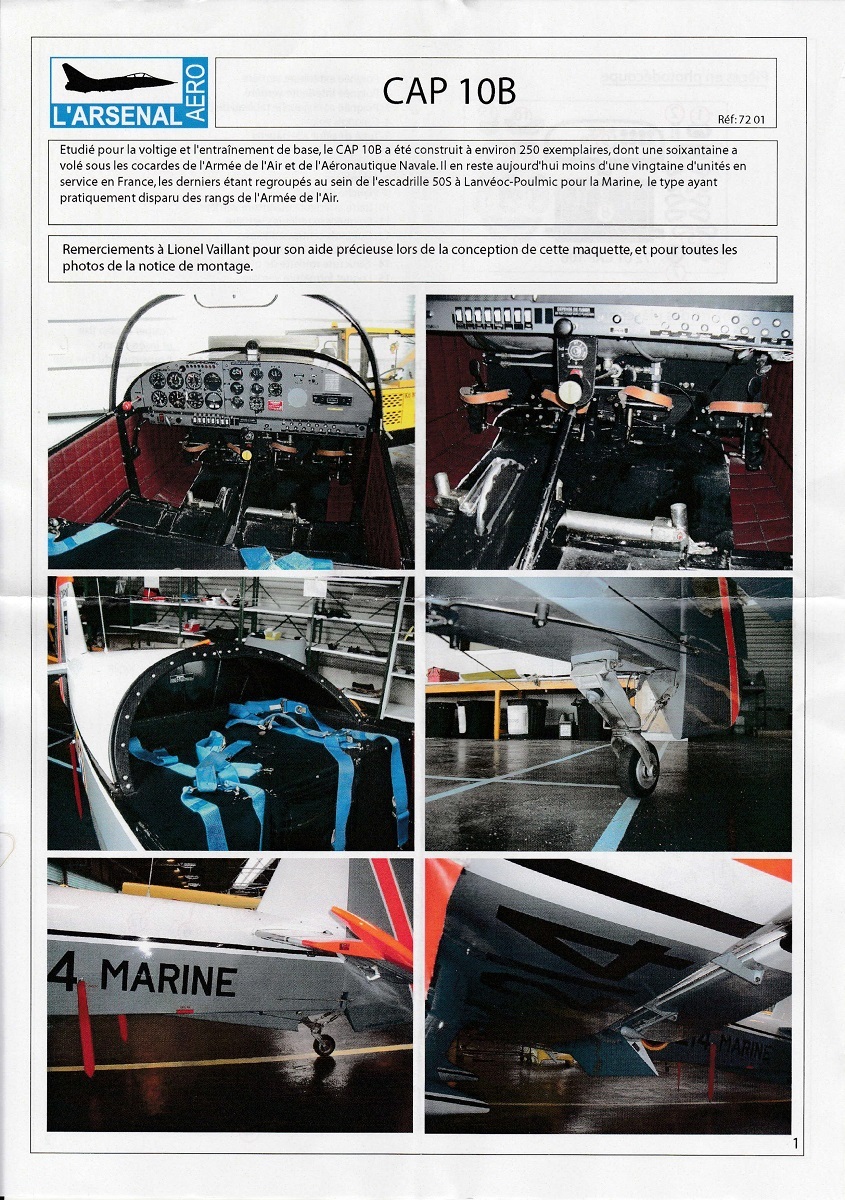

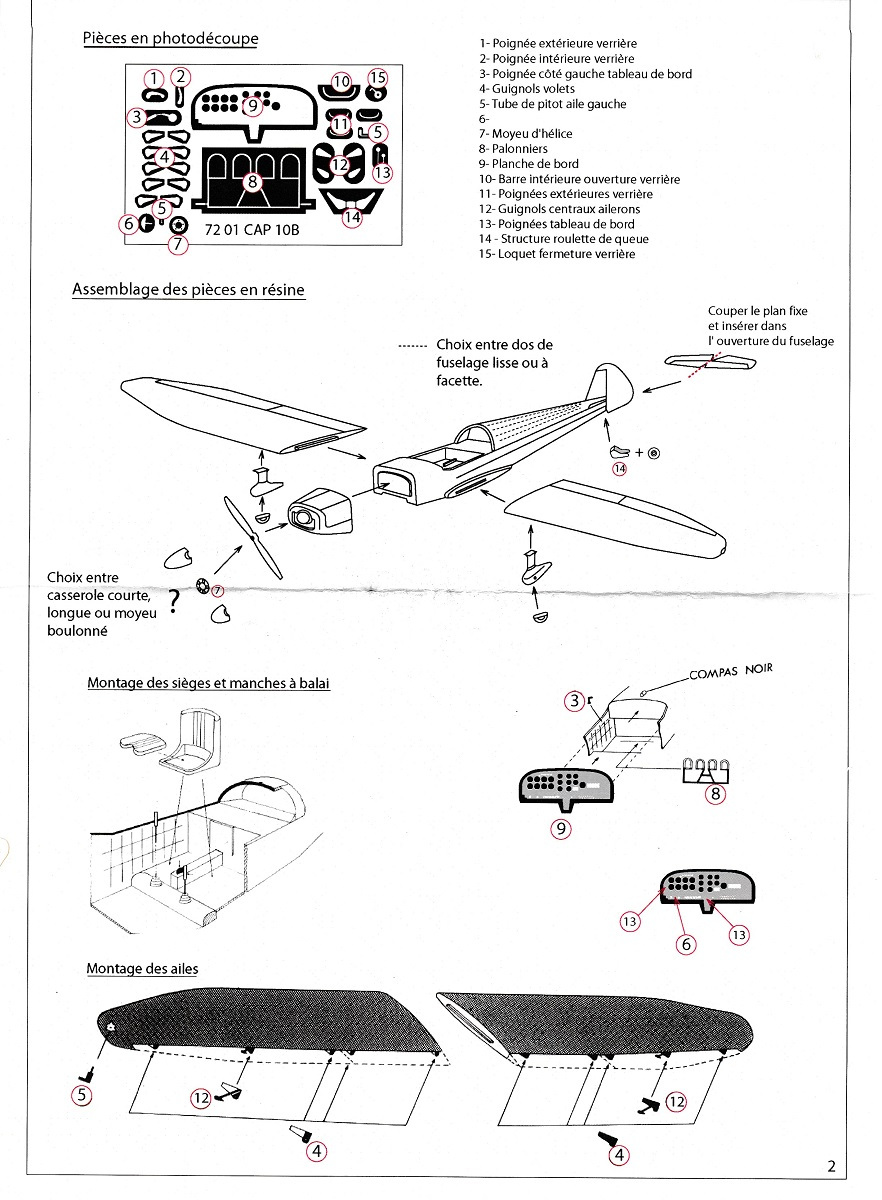

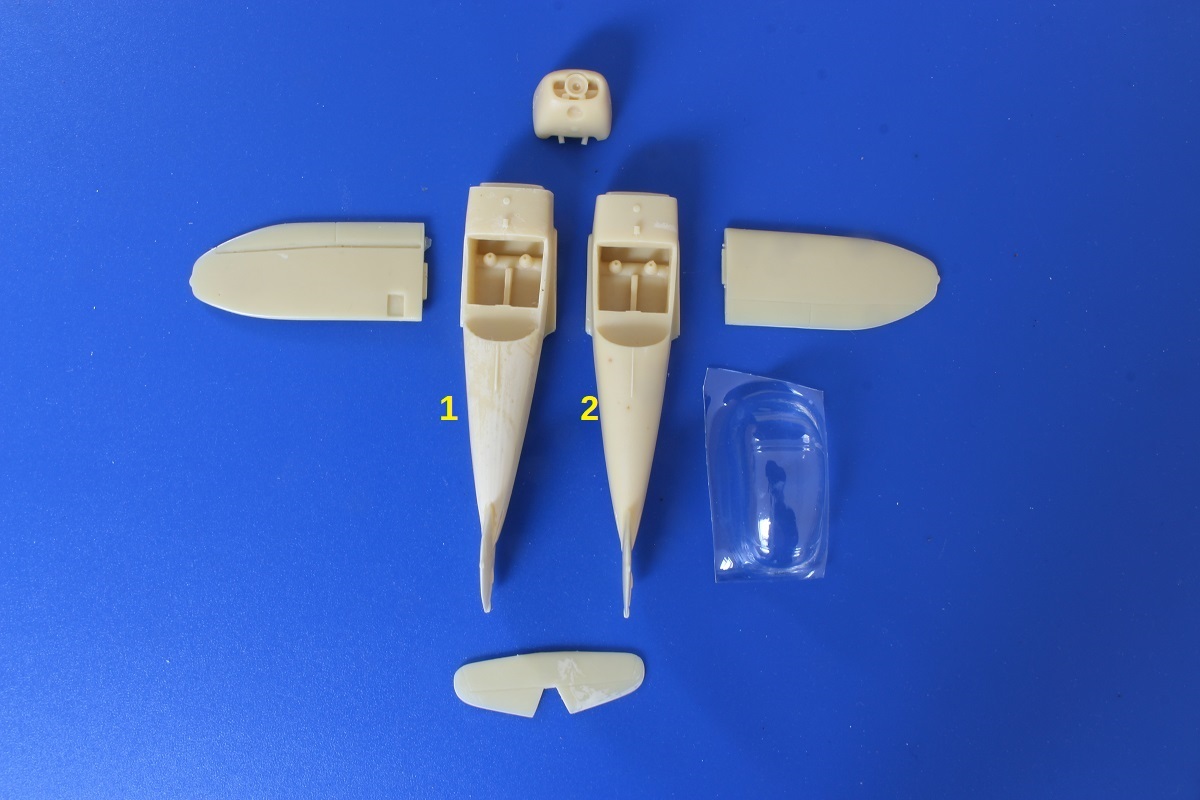

Il s'agit d'un kit résine au 1/72 produit par la firme artisanale française "L'Arsenal" et portant la référence 72/01.

En fait, il s'agit d'une reprise du kit Graphy-Air (kit n°6) produit à la mi 1990 et pour lequel j'avais fourni toute la documentation technique pour réaliser ce modèle de CAP 10B au 1/72, ainsi que toutes les décorations proposées qui n'étaient pas moins de 11 livrées différentes.

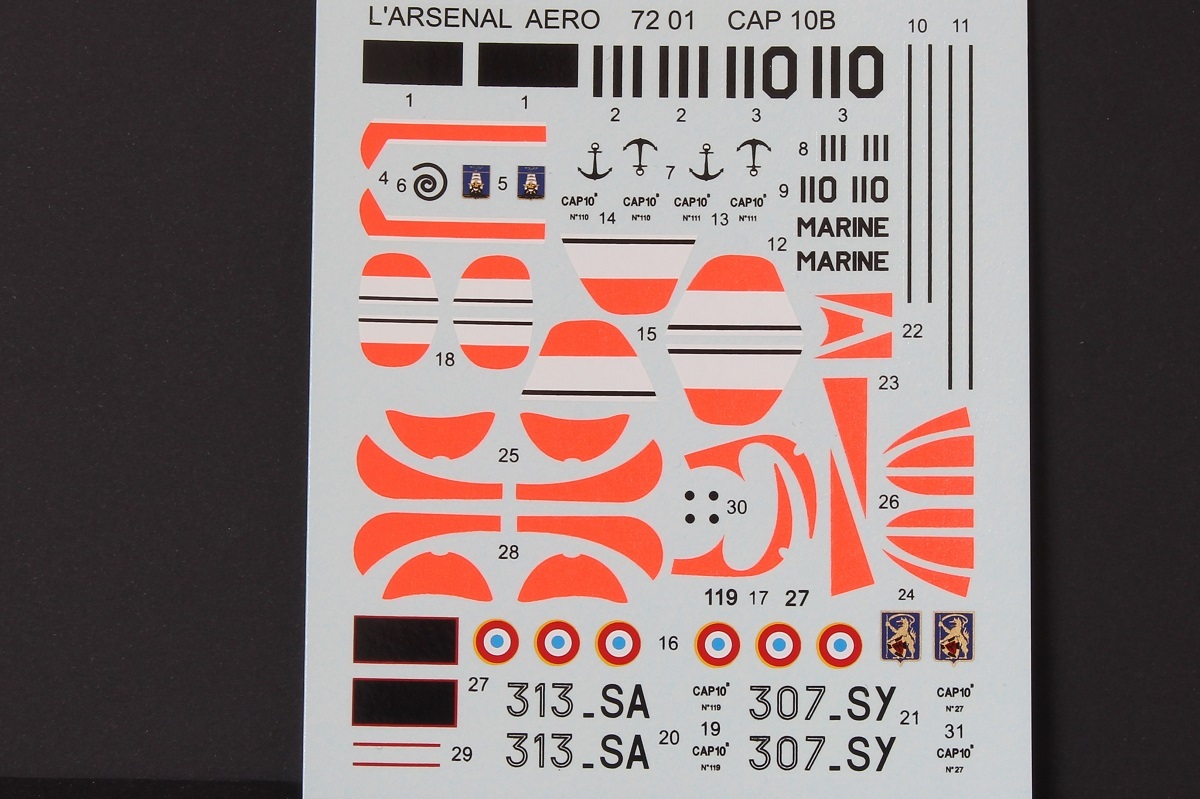

Le kit de l'Arsenal reste un modèle réduit en résine, proposé avec de la photodécoupe et des décalques, mais dans cette boite seulement deux types de décorations différentes, deux appareils de l'Armée de l'Air (02/313 d'Aulnat) et deux autres de l'Aéronautique Navale de la 50 S de Lanvéoc Poulmic.

C'est cette fois mon ami Lionel Vaillant, aujourd'hui disparu qui avait fourni en son temps le support iconographique pour les décorations "Marine".

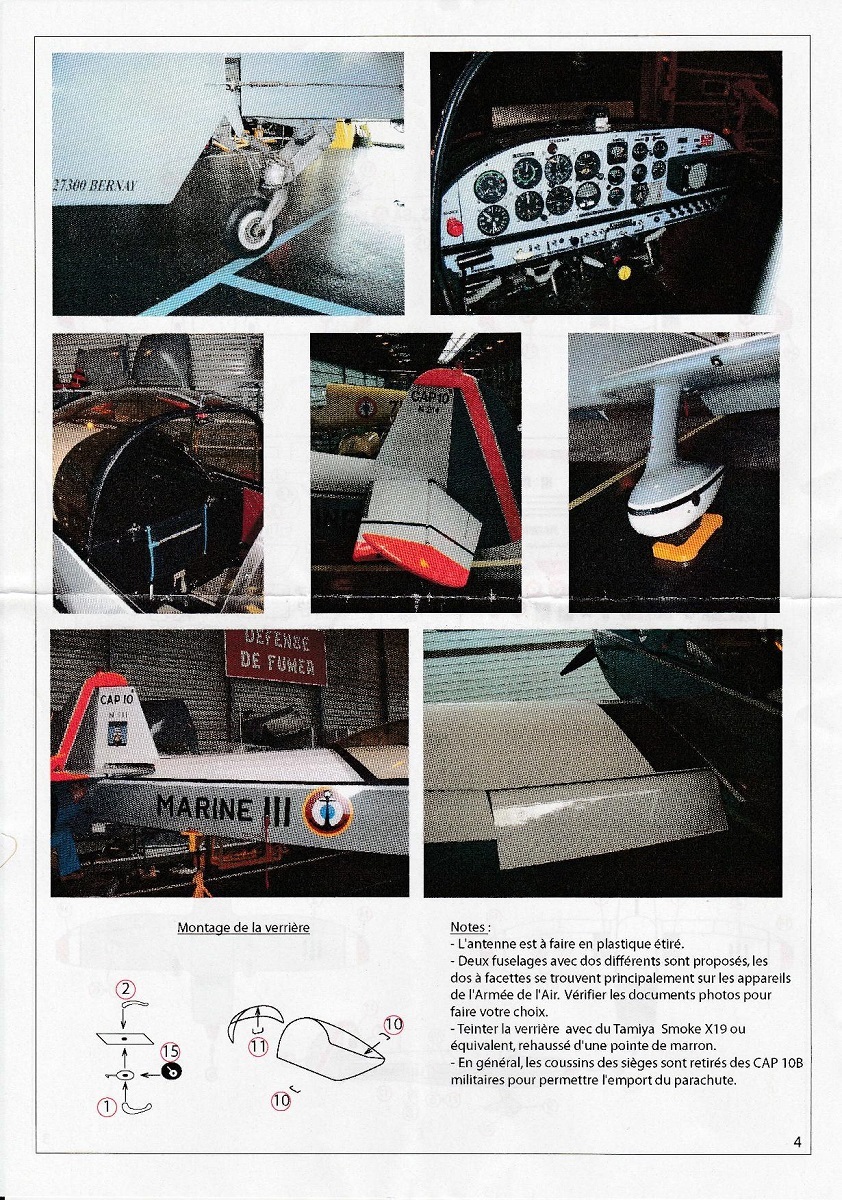

Voici quelques photos de la boite et de son contenu.

Et pour finir cette (longue

A très vite.

Régis